『VirtualBox』で『CentOS 8』を立てよう

仮想環境の機能を提供するソフトウェアの一つである『VirtualBox』を使って、『CentOS』を導入しようと思っているかた向けの記事です。今回は CentOS の中でも最新の『CentOS 8』の導入をしていきます。

画像を多めに仕上げたので、初心者さんでも進めやすいよう書いたつもりです。自分の画面と見比べながら1つずつ進めてみてください。

Table of Contents

仮想環境で CentOS を立ち上げるまでの流れ

- VirtualBox のインストール

- CentOS のダウンロード

- VirtualBox で仮想マシンを作成

- 仮想マシンに CentOS をインストール

本記事では VirtualBox がインストールされている前提でスタートします。VirtualBox のインストールや、仮想環境に関する情報は以下の記事を参考にしてください。

CentOS 8 のダウンロード

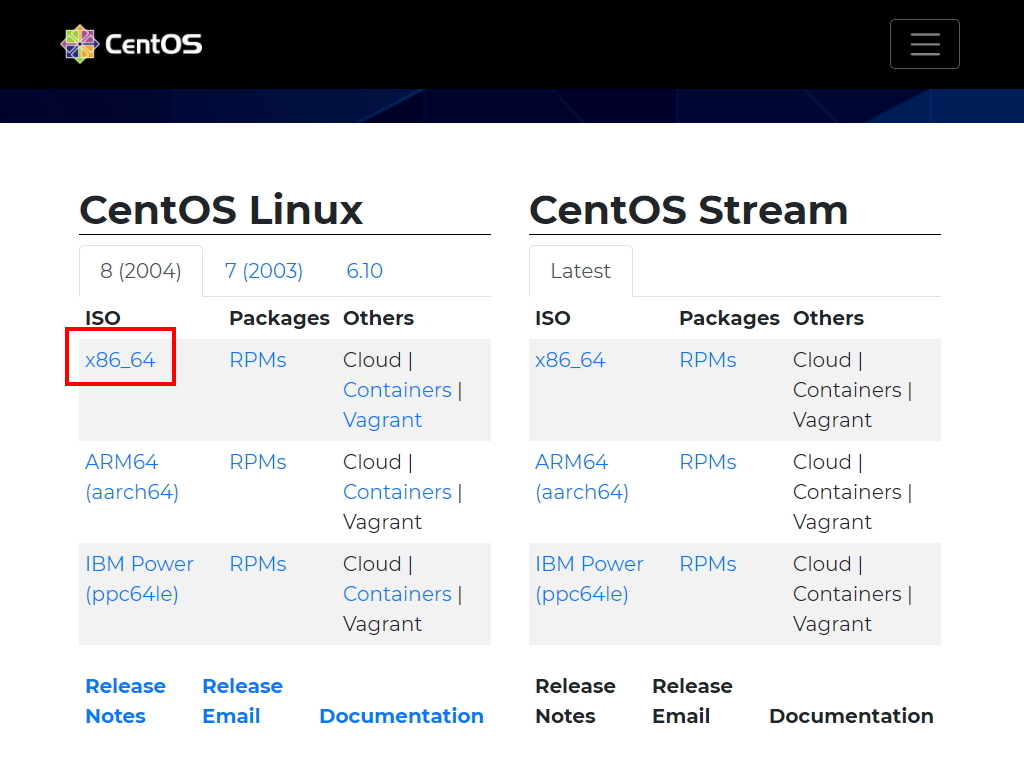

CentOS 公式サイトのダウンロードページから、CentOS 8 のディスクイメージ(ISO)ファイルをダウンロードします。

※この CentOS 8 のディスクイメージは後から使いますが、ファイルサイズが大きく、ダウンロードに時間がかかるので、先にやっておきます。

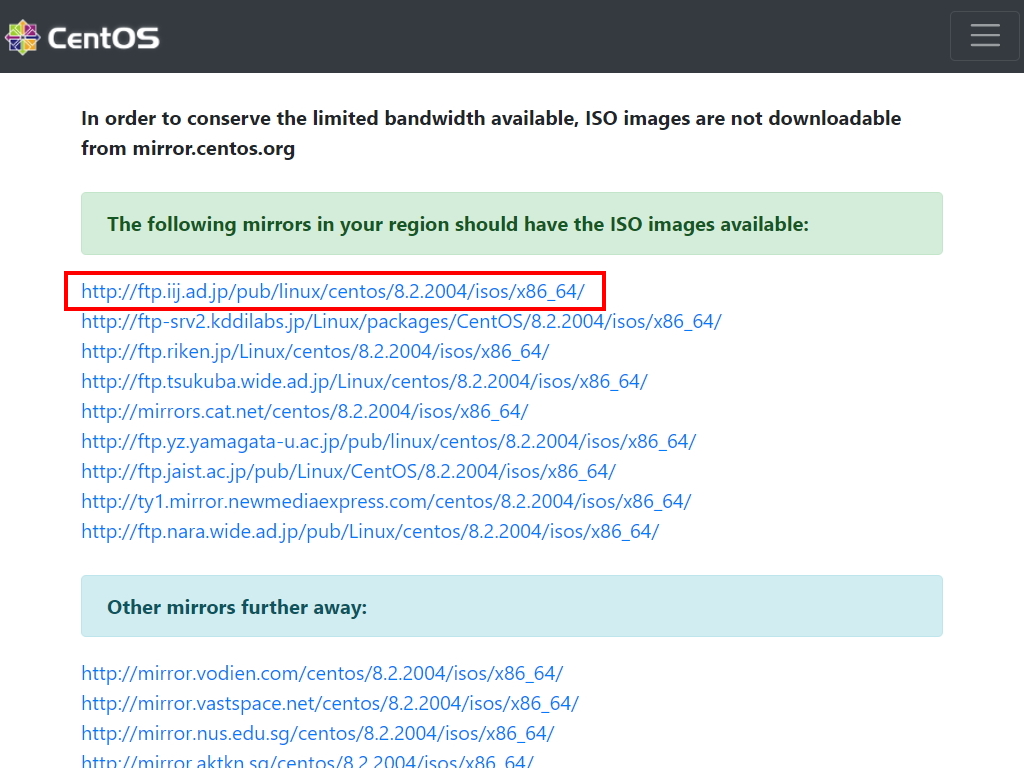

CentOS のダウンロードページにアクセスしたら、『ISO欄』にあるデータを選択します。何やらよくわからなければ、ひとまず『x86_64』を選択しましょう。

お次は『どの提供者からダウンロードをするのか』を選択することになります。基本的にはどれを選択してもオッケーですが、よくわからなければ赤枠で囲っているところで大丈夫です。

CentOS のように、『需要が多く、ファイルサイズが大きいデータ』は、このようにいくつかの支援者によってダウンロードサイトが複数存在するものがあります。これを『ミラーサイト』といいます。

ミラーサイトのおかげで、一つのサーバーにアクセスが集中することを防ぐことができるので、安定してデータをダウンロードできるようになっているわけです。ミラーサイトはありがたいものなのです…

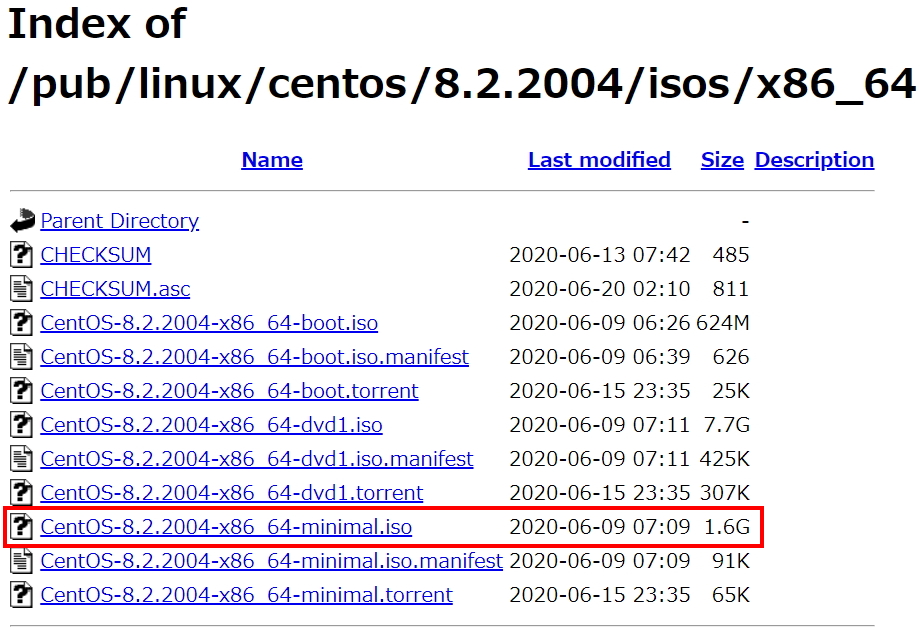

最後に、このミラーサイトから好きなデータをダウンロードするのですが、上記のとおり種類がたくさんあります。

今回は、『CentOS が稼働できる最小環境』を構築したいので、『minimal』が付くデータをダウンロードします。拡張子が .iso のファイルですね。

今回ダウンロードする CentOS ディスクイメージの『ファイルサイズが 1.6GB』なので、これはとても大きなデータです。

モバイル回線やテザリングなど、月のパケット通信量に上限が設定されているような環境でのダウンロードはオススメしません。

CentOS ディスクイメージのダウンロード中にも作業を進めることができるので、続けて読み進めてください。

仮想マシンの作成

仮想マシンとは、いわゆる『パソコンの中にパソコンがあるように振る舞う状態』だとイメージするとわかりやすいですよ!

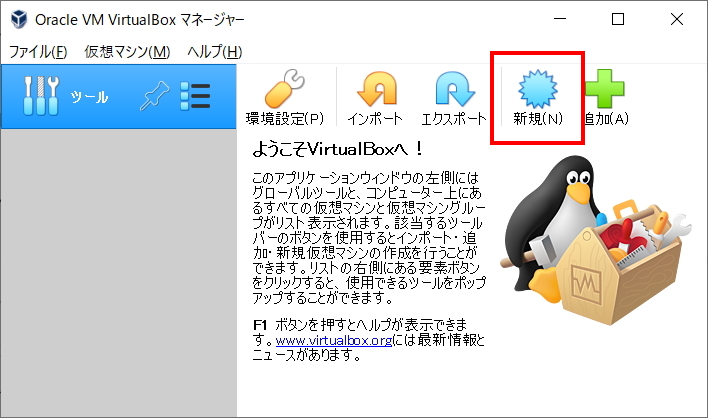

まずは VirtualBox を起動して、『新規』を選択します。

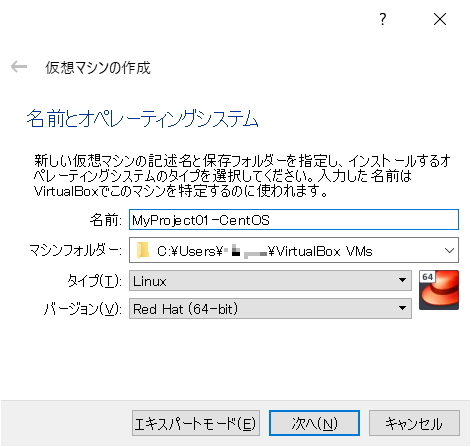

仮想マシンの概要を入力します。上図や以下の表を参考に入力してください。

| 項目 | 入力例 |

|---|---|

| 名前 | 任意の名称(MyProject01-CentOS) |

| マシンフォルダー | 任意の場所(そのままでもok) |

| タイプ | Linux |

| バージョン | Red Hat(64-bit) |

タイプを『Linux』、バージョンを『Red Hat(64-bit)』とさえしてあれば、他は任意でオッケーです。

Red Hat は、正式には『Red Hat Enterprise Linux(RHEL)』といって、企業向けに提供されている有償の Linux ディストリビューションです。

一方、CentOS は、Red Hat 系の Linux ディストリビューションで、無償で提供されています。ちょっと強引に表現するなら、RHEL を無償化したのが CentOS です。

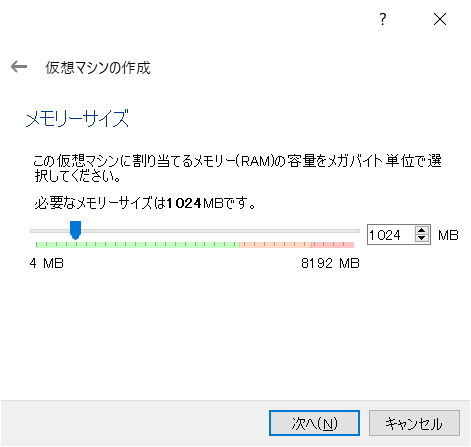

次に、仮想マシンに割り当てるメモリサイズを決定します。

もちろん任意のサイズで良いのですが、多すぎるとホストOSとメモリの取り合いになりますし、少なすぎても仮想マシンが重くなる原因になります。

悩んだらデフォルトの 1GB で進めましょう!

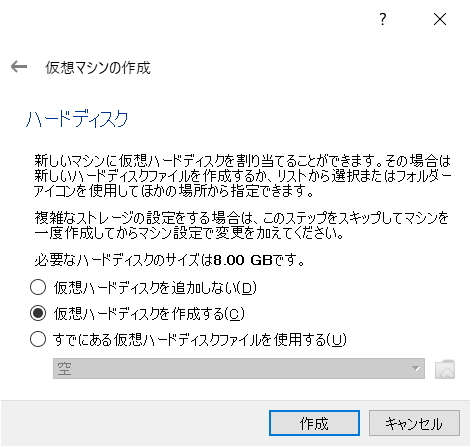

ハードディスク項では、『仮想ハードディスクを作成する』を選択して、そのまま作成します。

これは、仮想マシンのストレージに関する設定です。既に仮想マシンを作ってあって、ストレージを共通化するときなどに変更したりします。

なので、初めて仮想マシンを立てるときは『仮想ハードディスクを作成する』で一択ですね。

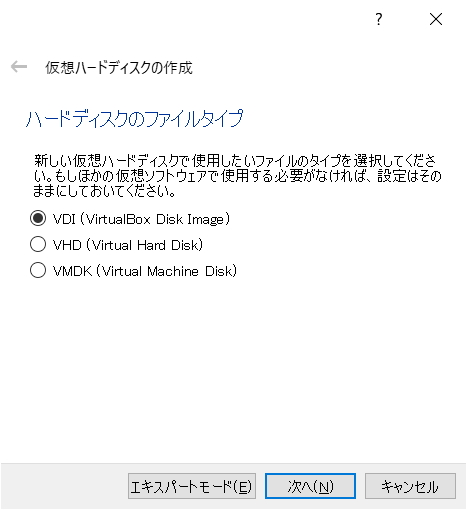

ハードディスクのファイルタイプ項では、『VDI(VirtualBox Disk Image)』が選択されているのを確認して、次へ進みましょう。

ここは熟練者向けの内容です。仮想ストレージ自体にも形式の種類があり、選択できるようになっています。例えば、『VDI はOracle VirtualBox』、『VHD は Microsoft Virtual PC』、『VMDK は VMWare』といった感じで、メーカーやソフト毎にそれぞれの形式を持っています。

相互に変換できたり互換性もあったりしますが、画面にも書いてあるように、ひとまず VirtualBox で色々やってみよう!という場合は VDI を選択しておけばオッケーです。

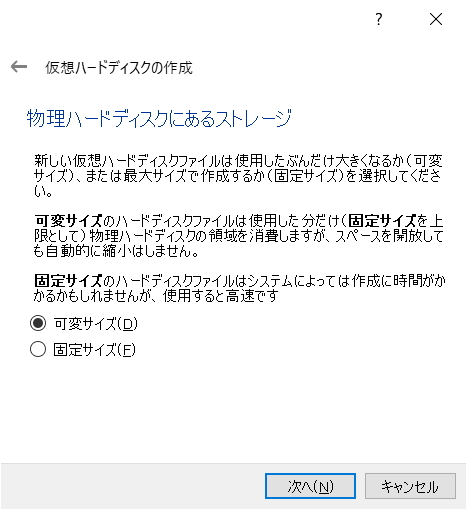

また続けて仮想ストレージの設定です。

ここは『可変サイズ』が選択されているのを確認して、次へ進みましょう。

これも説明にあるとおり、可変サイズは使用量に応じて徐々にストレージが大きくなり、固定サイズは最初に最大サイズを決定する方式です。固定サイズは高速とありますが、そもそも CentOS が重くなるような状況は、他にクリティカルな原因があるはずなので、この項目に過度な期待をする必要はありません。

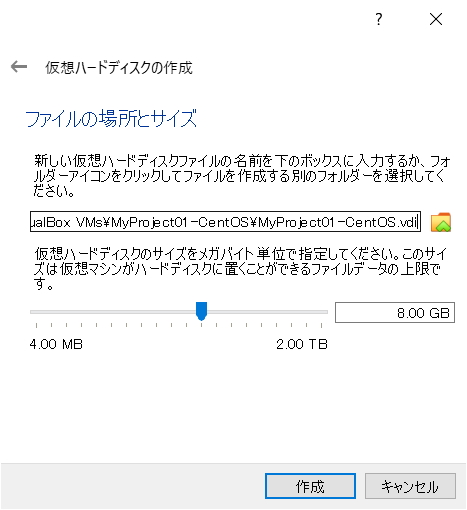

またまた続けて仮想ストレージの設定です。

ここでは『ストレージのサイズ』を定義します。前項で可変サイズを選択していても初期値を定義することになります。

なかなかの容量を消費するのが見て分かると思います。可変サイズを選択した人は、そのまま『8GB』で作成をしましょう。

ようやく仮想マシンを立てることができました!主に、仮想マシン(機器)の性能をどうしたいのか、という設定ばかりでしたね。

お次は、実際にこの仮想マシンに CentOS をインストールしていきます。

CentOS のインストール

先ほど作った仮想マシンに、一番最初にダウンロードした CentOS のディスクイメージを使ってインストールしていきます。

仮想マシンにディスクイメージをマウント

物理マシンにインストールディスクを挿入するように、仮想マシンにもインストールディスクを挿入しなければなりません。もちろん物理的に存在しないので、あたかもディスクが挿入されているかのように動作する仕組みを総称して『マウント』と呼びます。

まずは、仮想マシンを選択して、『設定』ボタンを選択しましょう。

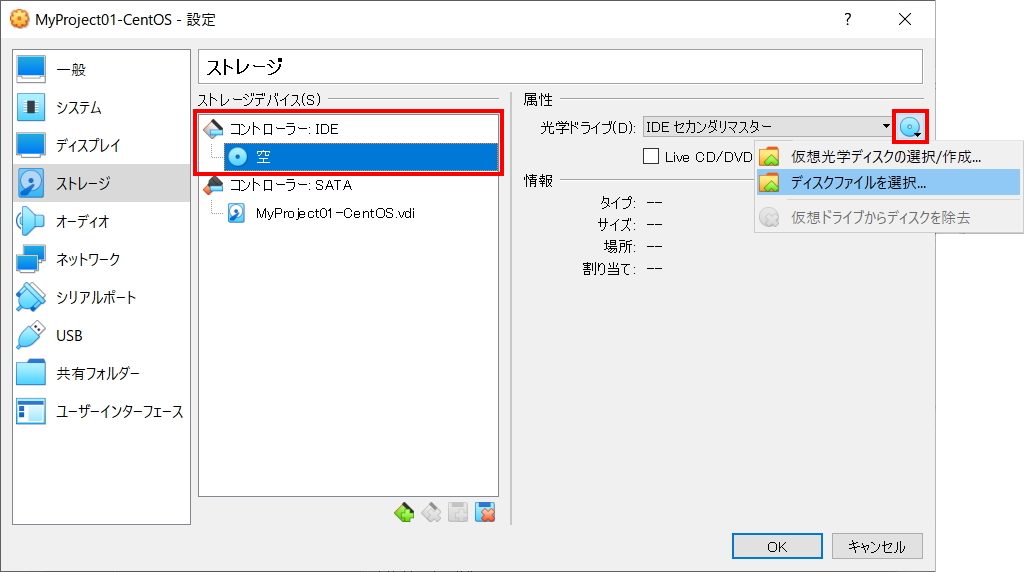

設定画面が出るので、以下の手順で進めてください。

『ストレージ』→『コントローラー:IDE(空)』→『光学ドライブ(ディスクアイコン)』→『ディスクファイルを選択…』

ポップアップが出現するので、『ダウンロードした CentOS のファイルを指定』してあげましょう。

ここでやっていることは、仮想マシンの CD/DVD ドライブに、CentOS のインストールディスクを入れる操作とイメージしてください。

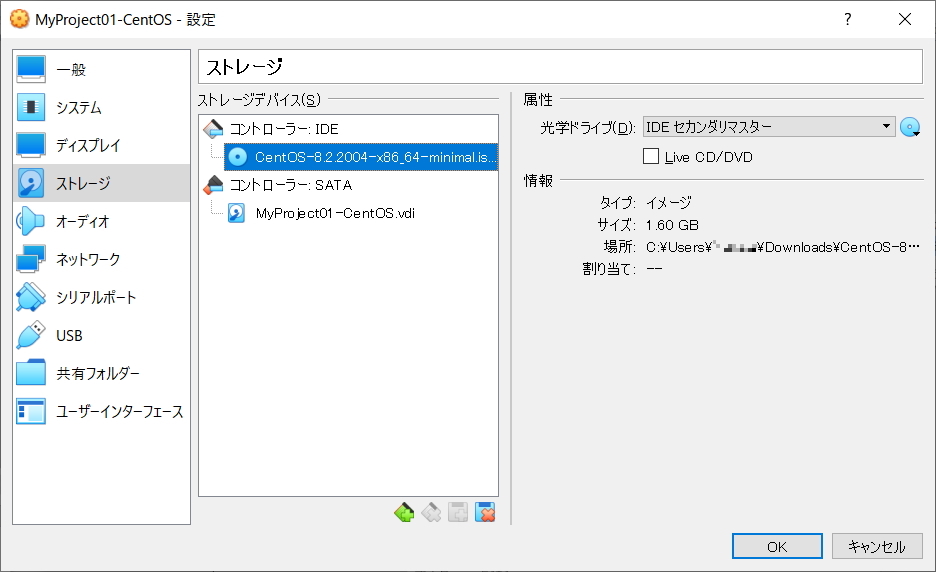

正しく設定できていれば、『コントローラー:IDE』のところに、CentOS のイメージファイルが表示されているはずです。

問題なければ OK を選択しましょう。

これで CentOS のインストールディスクが、仮想マシンに挿入された状態になりました!

仮想マシンの起動と OS のインストール

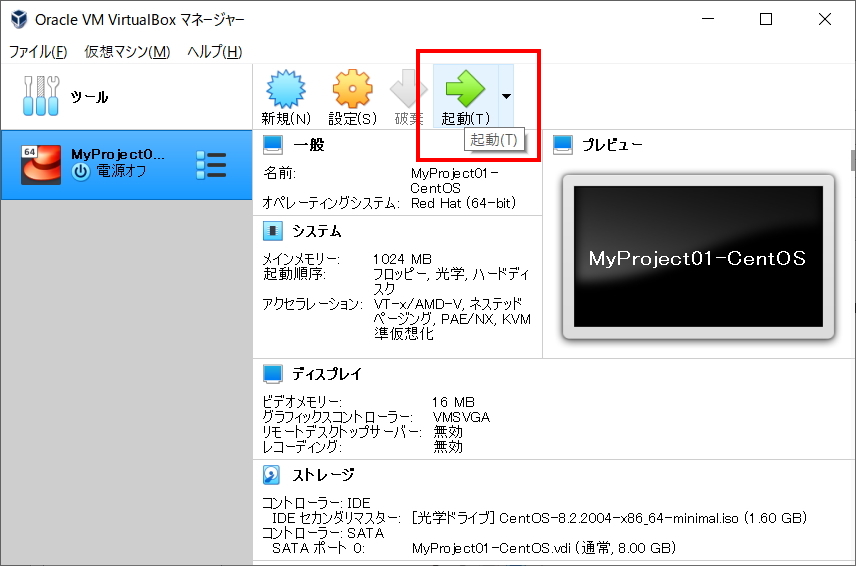

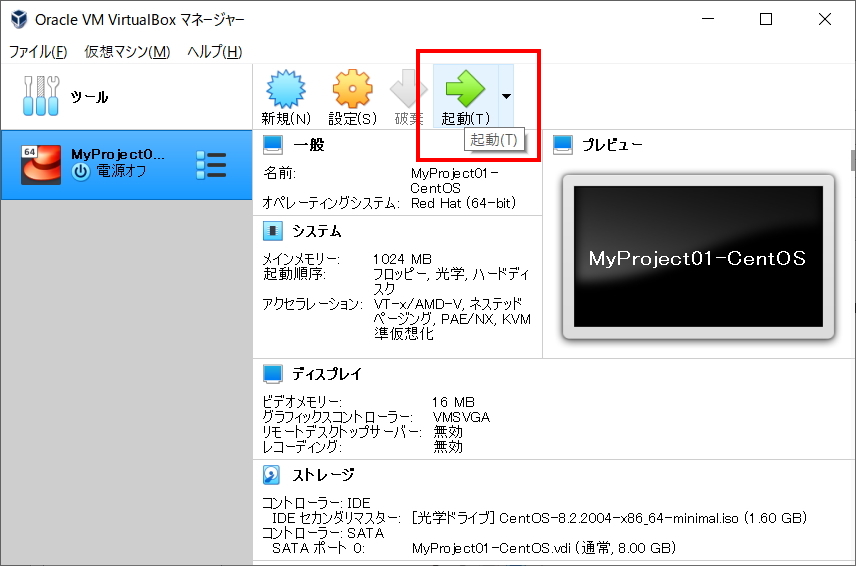

起動したい仮想マシンが選択されている事を確認して、『起動』ボタンを選択しましょう。

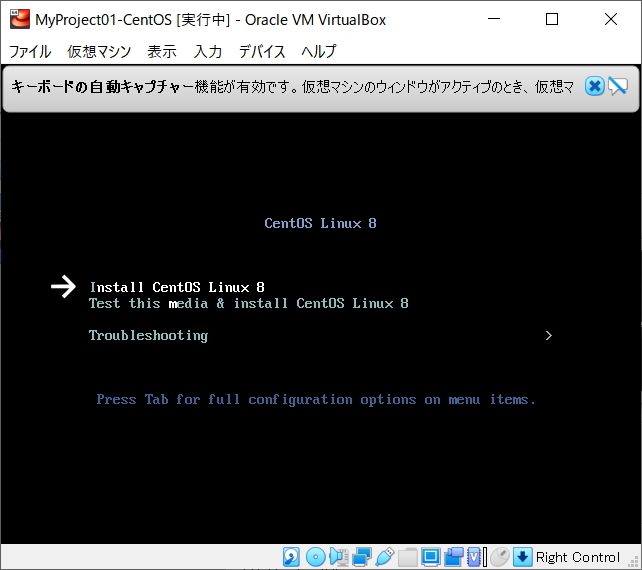

少し待つと上記のような画面が表示されます。一番上の『Install CentOS Linux 8』を選択しましょう。

やや見にくいですが、全体的に文字色が白くなっているところが、現在位置です。

※マウスは使えないので、上下キーと Enter キーで操作することになります。

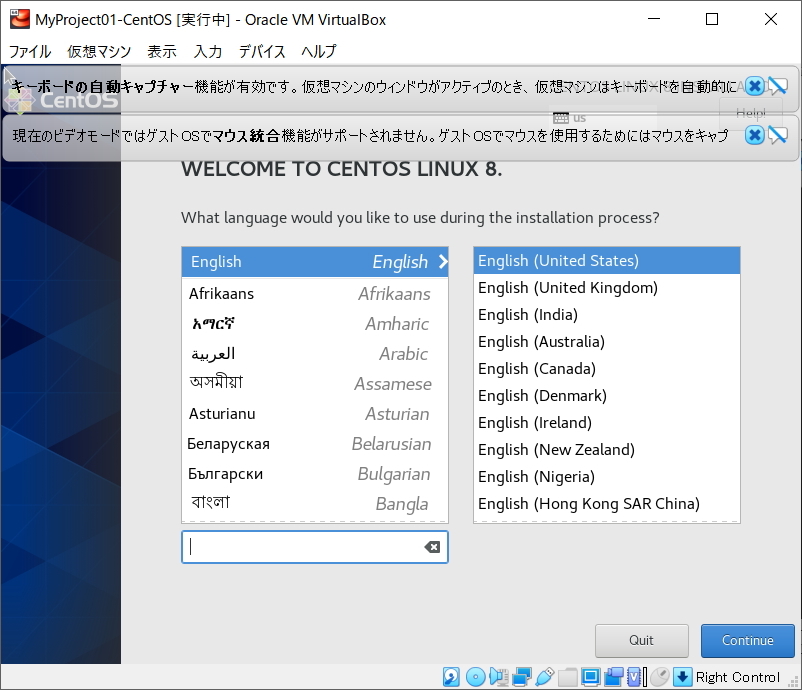

またもう少し待つと、CentOS のインストール画面が表示されます。

セットアップ中の言語が選択できるので、日本語を選択して進めると読みやすくなりますよ。

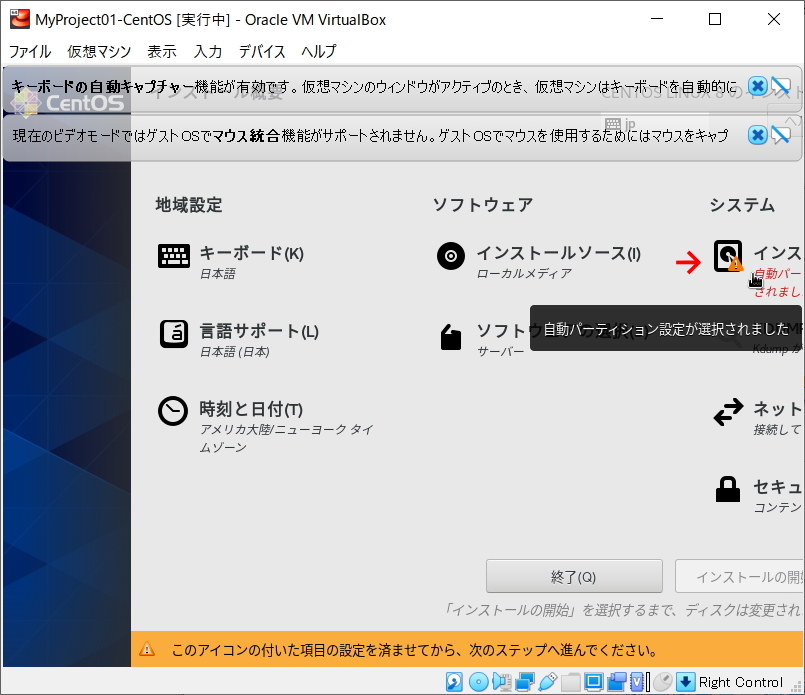

インストール概要で、画面右上にある『インストール先』を選択します。

※私の環境では画面が欠けてしまっていますが、特に気にせず進めてください。

『ローカルの標準ディスク項目』に、チェックマークが付いているのを確認しましょう。

確認ができたら、そのまま画面左上の『完了』を押して元の画面に戻りましょう。

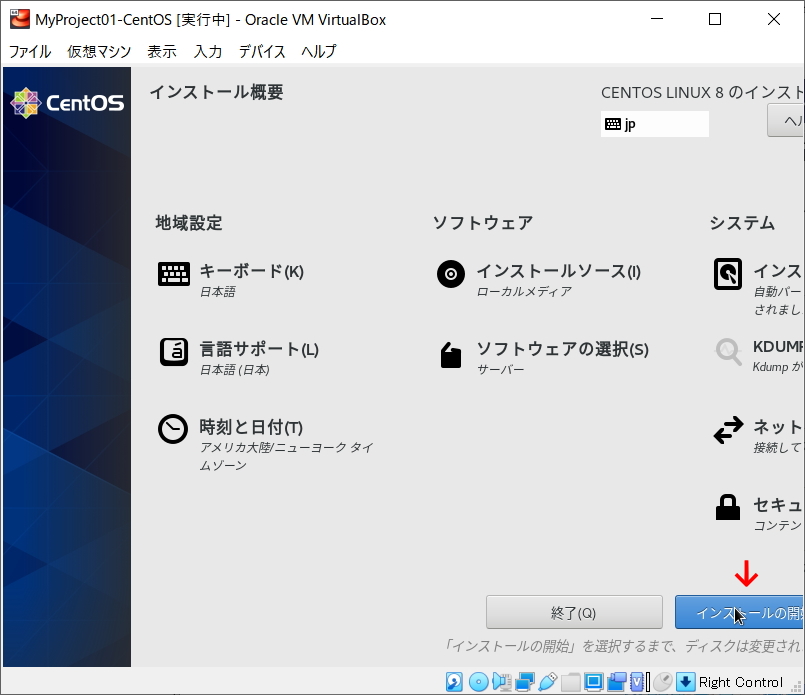

画面右下の『インストールの開始』が押せるようになっているので、選択しましょう。

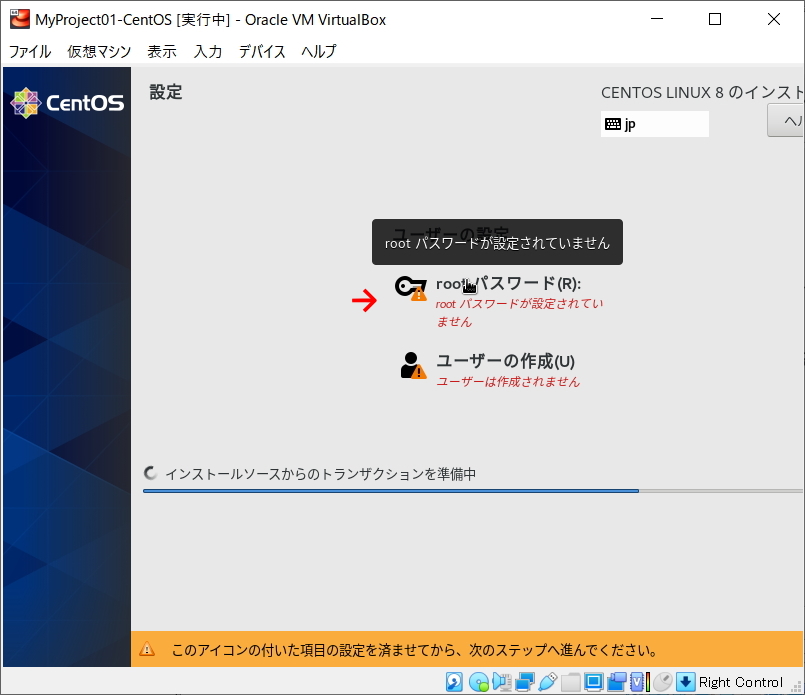

ここは大事な設定です。

まず、root のパスワードを設定します。root というのは CentOS での最高権限を持つユーザーのことで、Windows でいうところの管理者に該当します。

Windows のインストール時にユーザー名とパスワードを設定するように、CentOS もインストール時にユーザーの作成とパスワードの設定を行います。

※ユーザーを作成するのが一般的ですが、root だけでもインストールを進めることはできます。

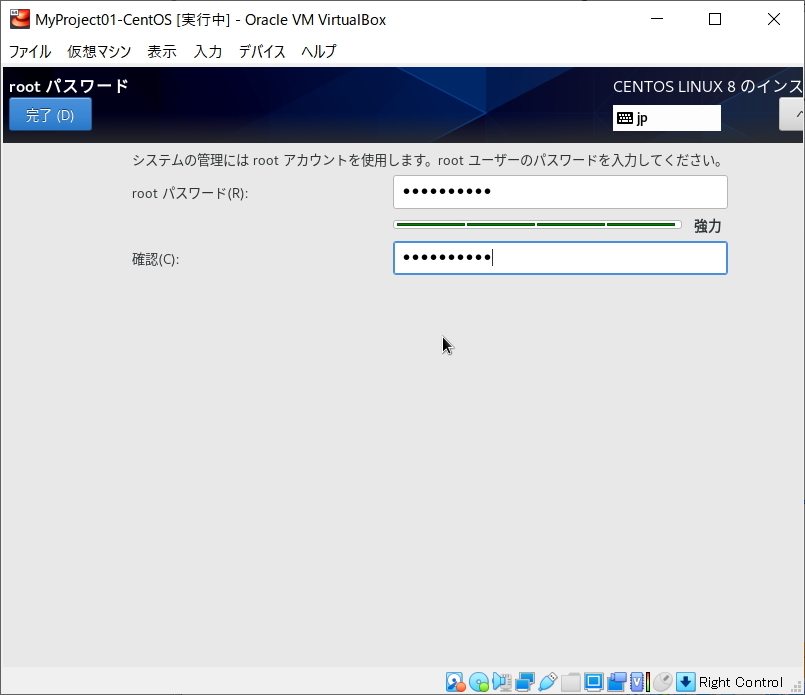

root はユーザー名が固定なので、パスワードだけを設定してあげます。

パスワードの複雑度が視覚化されているので、『強力』になるのを目標に、大文字・小文字・数字を組み合わせて設定するのが理想です。設定したら、完了を選択します。

もちろんこのパスワードでログインすることになるので、忘れてしまわないようにしましょう!

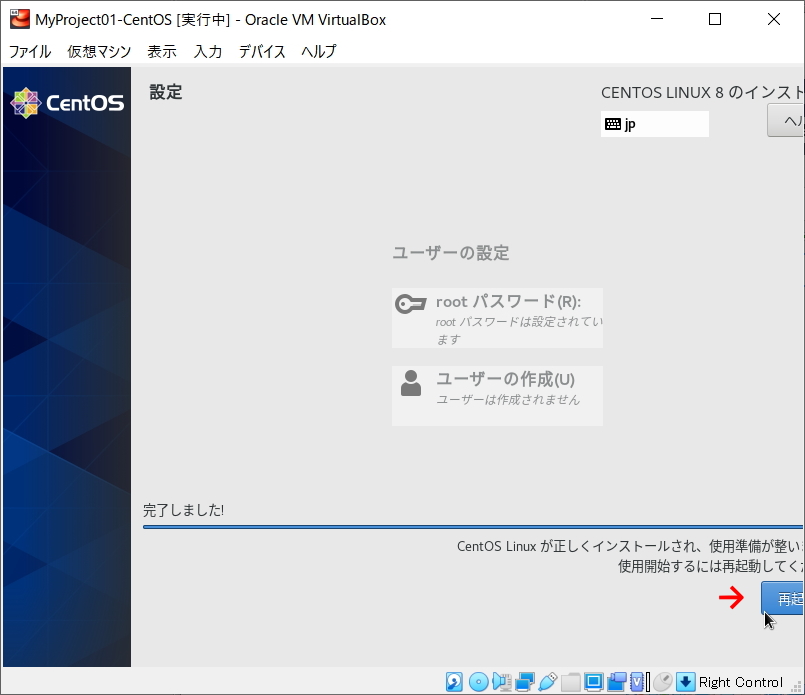

画面右下の『再起動』を選択して、インストールが完了です!

最後にもう一つだけ設定があるので、続きを読み進めてください。

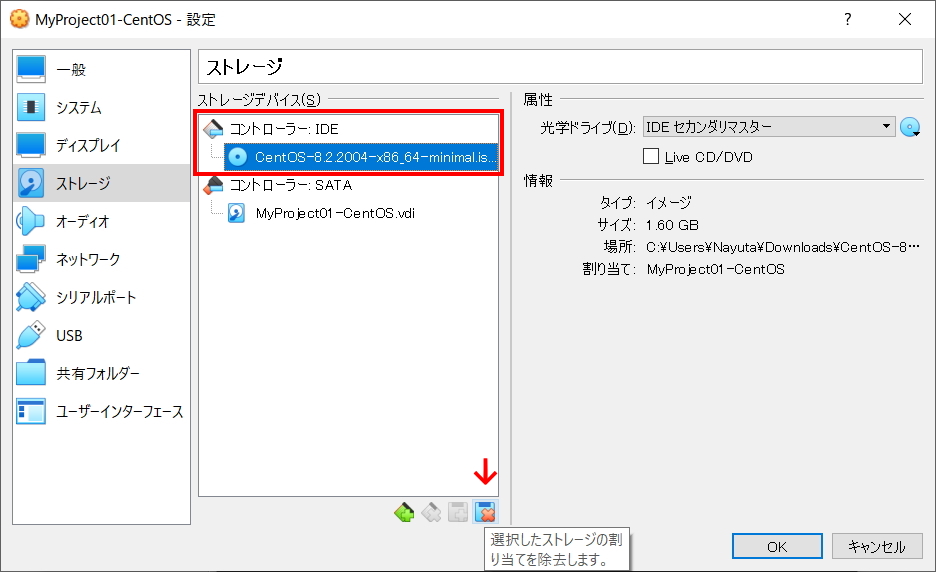

ディスクイメージのマウント解除

再起動しても同じ画面を繰り返していると思います。これはインストールディスクがマウントされたままなのが原因です。

ストレージに CentOS のインストールはできているので、インストールディスクのマウントを解除してあげます。

VirtualBoxから『設定』→『ストレージ』→『コントローラー:IDE』を選択して、割り当ての除去ボタンを押します。

これでディスクを取り出した状態になりますね。

CentOS の起動とログイン

ディスクイメージをアンマウントしたら、改めて起動してあげましょう。

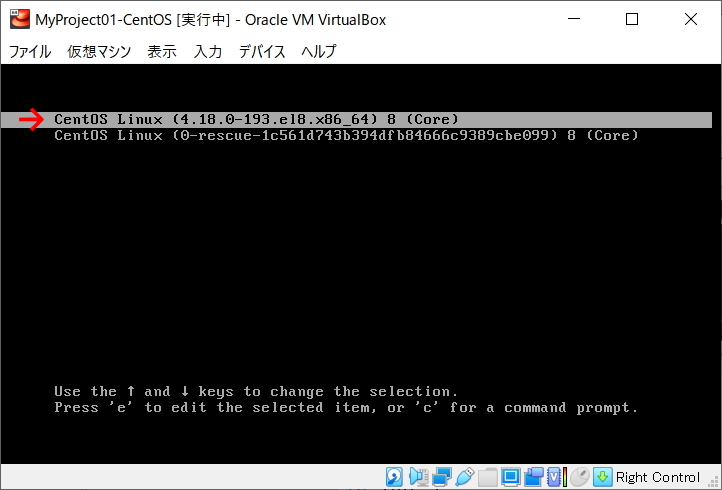

少し待つと、上記のような画面が出てきます。

放っておいても起動できるのですが、早く進めたい場合は上段の項目で Enter を押しましょう。

※下段にあるのは『レスキューモード』といって、その名のとおり OS が起動できなくなったときの救済措置です。

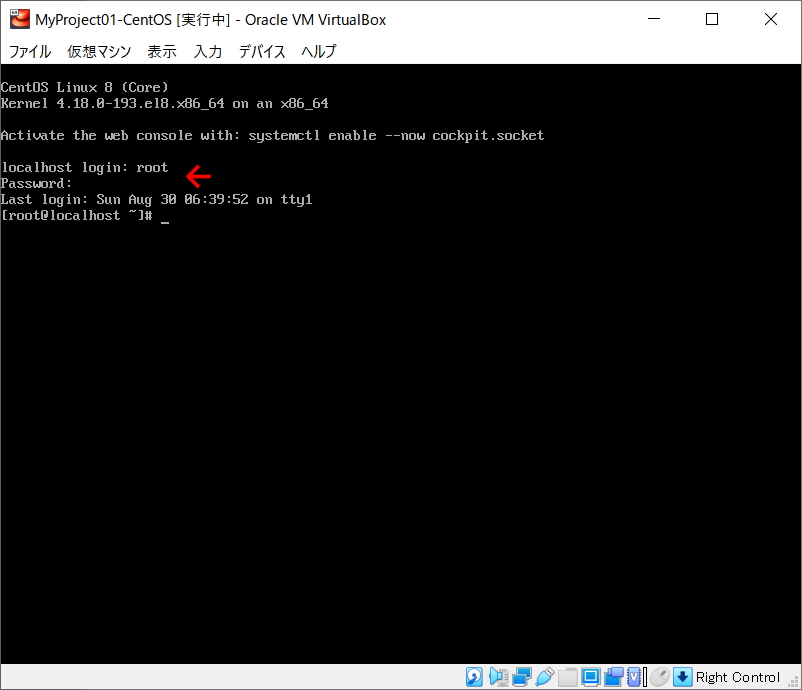

しばらく待つと CentOS が完全に起動し、ログイン待ち状態になります。

localhost login: root

Password: インストール時に設定したパスワード

上記を入力しましょう。パスワードは入力中の文字が表示されないので、指先の感覚で入力しましょう。

『root@localhost』と表示されたらログインが成功です!

これで CentOS が利用できるようになりました!

Linux が自由に使えるようになるまでは非常に長い道のりですが、得たスキルは様々な場面で助けてくれるはずです。

この CentOS でいったいどんなことができるのか、機会を見つけて紹介していきますね!

以上、『VirtualBox』で『CentOS 8』を立てよう、でした。